冬の遊び②「かるたかい」

本日の記事は、昨日と今日の大休憩の時間に幼稚部と小学部のみんなで行った冬の遊びシリーズより「かるたかい」の様子をお知らせします。

「かるたかい」のルール

1 読み札の読み手は、声に出して読みながら最初の音を指文字で表す

2 取り手は、読み札の最初の音と同じ音の絵札をできるだけ早くとる(おてつきは大目に見る)

3 先に絵札に手を置いた人のものになる(同時は、置いた手の面積の大小で決める)

4 たくさん取った人が勝ち

今回、使うかるたもすごろく(※平校note前記事に掲載しています。)と同様に、12月のお楽しみ会の時に、幼稚部の子どもたちがサンタさんからもらったプレゼントです。

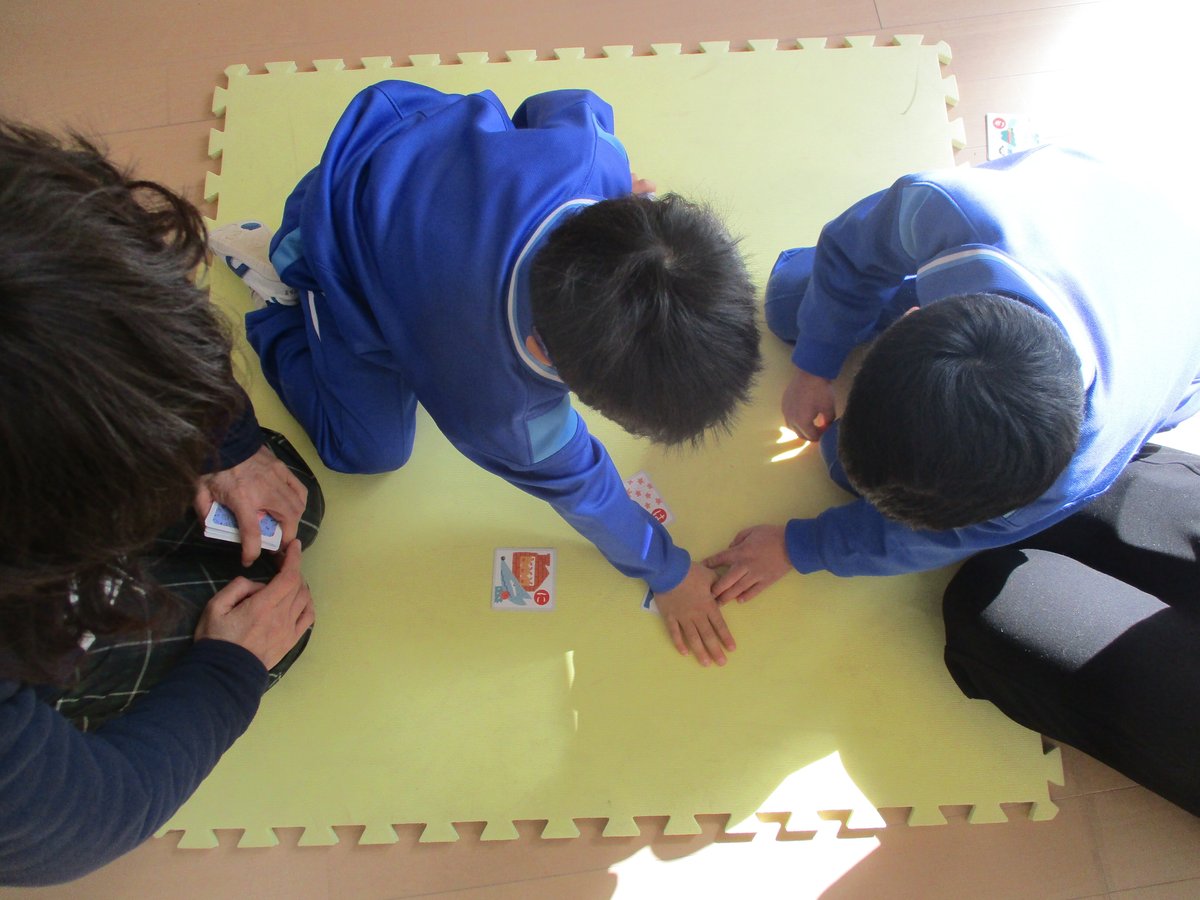

始めは、絵札の枚数が多いため、みんなの手が迷い(まよい)ます。

できるだけ、多くの絵札の場所を覚えてたくさん取ろうとする子や自分の近くの絵札にねらいを定めて、先生の指文字や先生の声に集中する子など、

子どもたちそれぞれに作戦があるようです。

枚数が少なくなってくると、子どもたちはより真剣になります。

絵札に手を置くタイミングが一緒だと、相手と手が重なってしまうこともたびたびあります。

でも、取り合いになることはなく。次々にゲームが進んでいきます。

いよいよ、ラスト1枚となりました。

読み手の先生が、“ひっかけ”という、絵札と違う音のカードを読んだりする

ので、ますます真剣さが増してきます。

みんなの真剣さが増している中、読み手の先生が読み上げたのは、「し」の音の内容でした。

つい、手がてでしまう子もいましたが、そこはみんな大目にみてくれます。

ついに、“り”の音の読み札が読み上げられました。

「バンっ!」

みんな、いっせいに手を出すと・・・・。

同時だったので、一人一人、置いた手の面積の少ない人から、自然に手をよけていきます。

すべてのカードを取り終わったら、誰が勝ったか、勝敗を決めます。

こちらの「昔話がテーマのかるた」をしていた子どもたちは、自分が取った絵札を1枚ずつ5のまとまりで、置いていきます。

「1、2、3、4・・・。」みんなで一緒に数を数えていくと・・・。

こちらの「食べ物がテーマのかるた」をしていた子どもたちは、自分が取った絵札を重ね、高さを較べて、勝敗を決めていました。

このかるたは、みんなが練習できるよう、幼稚部の子から小学部の子への貸出しも行っています。

外は時折、強い冬の風が吹き、寒さ厳しい一日でしたが、

「かるたかい」では、みんなで楽しい大休憩の時間を過ごすことができました。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

本校Noteでは、過去の記事でも記事をより良いものにするため、新しい情報を付け加えたり、文章の言い回しを変更したりして記事を更新することがあります。

そのため、一度御読みいただいた記事でも再度御読みいただくことで新しい発見があることもありますので、本校Noteページ(学校名をクリックする)からの過去の記事をチェックすることもおすすめいたします。